本社を川崎市高津区から川崎市幸区新川崎7-7(かわさき新産業創造センター)に移転いたします。

12月9日~12日 北京

ニューパラダイムシフト2

~すべてのことが 次へ つながるための 過程~

新型コロナ対策の特別融資(数年返済据え置き、金利ゼロ円など)について返済できず倒産した企業を攻める風潮も若干見受けたりしますが、このような中小企業への融資で世の中のマネーが増加し大企業も利益を増やすことが可能となり、金利や株式投資で食べていくことも可能になるという実情はあまり知られていません。これは経済をより良くするために本質的に重要な部分となるため、きちんとみんなで理解を共有する必要があります。これからは「借金」と「信用創造」という言葉をきちんと切り分けるべきです。

現在の先進国に基本的な考えとしてある、自由競争の重要性を掲げるときに真っ先に言われる理論に、「共産主義のようにすべての対価をすべての人で共有すると頑張った人が評価されず損をする」「そのため頑張る人がいなくなる」という批判があります。現在の先進国を見てみると、頑張って肉体労働している人ほど収入が少なく社会で評価されず、株式投資などで労せず莫大な利益を上げる人が評価されるという現実があります。まさに頑張っている人が評価されず収入が得られないという自由競争を唱える人が嫌悪する社会が存在します。中年よりも子供たちや青年世代は遥かにこのような社会を感受しており、働かないでも良いという考えや楽して稼ぐ方向に向かっています。若年層の生活保護受給者の割合はどこの国でも増加している現状があります。実情は自由主義を唱える人たちが嫌悪する「頑張った人が評価されず損をする」といった社会に向けて加速しています。

休耕田にいる数百匹近くのカエルが草むらに逃げていくところ

休耕田に生えるヒメシバと餌となるとんぼを取る無数のツバメ

田んぼは農薬で毒されていて、田んぼの間にある休耕田に生物が集まる。周りにたくさんある田んぼの上ではツバメが飛んでいない。

そのような中、「民主主義」という言葉もよく出てきます。それでは民主主義とは何か?と質問を返すと漠然とした答えが返ってくるか、もしくは返ってこないことが多いです。民主主義の本質は、「民衆が多数決で決める」ということと、「決定する工程が面倒」ということだと私は思います。何か一つの事柄を決めなければいけない場合に、意見やアイデアを出し合い、民衆はその意見をきちんと理解し、どれが一番良いかを多数決で決めます。そこで一番多くの賛同を得た意見が決定事として、生活に反映されます。現在のように都会に多くの人たちが集まる中で、多くの決めごとが出たときに、このような工程を踏んで決定するのは非常に面倒です。それゆえに、本当の民主主義は少人数の集団でしか実現することができません。現在、民主的な政治を行っているといわれる国は、選挙で代表となる政治家を選び出し、そこに決定権を一任するという工程を行っています。しかしながらどの国においても、決定権を一任された政治家が自分の主張を貫くことができない環境となっています。日本を例に挙げると、ほとんどの政治家が政党や派閥に所属し、それら政党や派閥の考えと異なる意見に賛同する投票を行うと、「造反」と言われます。場合によっては離党を迫られ、その後の政治家活動や選挙活動に影響が出ることがほとんどです。このような圧力がかかる決定方法は民主主義ではありません。日本が他国に先駆けて政党や派閥などを無くし、決定事項はきちんと個々の代表が案を出し合い、考え、そして多数決投票を行い、代表個人の決心において投票を行うほうが、より健全な民主的政治に近づきます。

また、国民にとって大事な決定事項は、もう少し積極的に直接投票を行うほうが良いかもしれません。例えば消費税をこのまま継続するのか、一旦税率を下げるのか、廃止にするのか、国民が年に1回くらいは参加をして決定を行い、その後その決定がどのような効果をもたらしたかなどを検証し、もし想像していなかった悪影響が生じたらすぐに戻すなどの柔軟性も持たせられると良いです。そのようなことを年々重ねていくうちに、現代社会では非常に多い政治家や役人への批判も少なくなっていくと考えられます。自分が社会の課題と思っていることに対して何か解決策が思いついたとして、それが実行されているかを省庁のサイトなどで調べてみると、ほとんどそれらは実行されていることに気が付きます。少なくとも日本の政治家や役人は何とか世の中を良くしようと考え、いつも懸命に活動をしています。それでありながら、大衆は全体を見えていない場合が多く、一部分しか見えていないため批判を行うことがあります。また、上述のとおり、都会に人が多く集まることで決定しなければならないことも増加すると、100個の決め事のうち1個でも自分の考えと異なると、それだけで批判が起こります。99個良いことを行っても1個悪いと思う事があるだけで批判の対象になります。そのようにして批判が増えると必ずといって良いほど悪いスパイラルにつながります。能力のある人がそのような仕事や場所に集まらなくなるためです。これは政治の世界だけにとどまりません。

マスメディアは批判が増える記事にはアクセスが増えることを知っているため、積極的にスクープを探します。あるいはでっちあげることもあります。それも利益算出主義から生まれる物です。それに大衆は乗っかり、SNSを使って大勢でスクープの対象を責め立てます。マスメディアは「お金を稼がないと生きていけない」「食べていくためにやらなければいけない」、と言って正当化して他人を貶めたり、奪ったりします。このような「~でなければいけない」を、親も学校も子供たちに言いますが、子供たちにとって最も受け入れられない言葉の一つです。子供の心は直感的にそれがあまり良くないということを理解しているのかもしれません。結局のところ、そのような正当化の究極が戦争や侵略につながるからです。

戦争を見ていると、戦争こそバーチャルにすれば良いのにと思います。現実世界で血を流して命を落とすことの馬鹿さ加減とその損失は大きく想像を超えています。大人が命を落とせば過去に築いた知識と経験の記憶が消え、子供が命を落とせばその将来に起こしていたはずの未来が無くなります。もしバーチャルで戦争をするならば、各国は代表の子供たちを数千人出して、ゲームの中で戦います。その結果に応じて、敗者は勝者に何を差しだすかを事前に決めておきます。制限時間を決めて戦いを行い、例え自国の子供たちが負けたとしても、特に代表に選ばれた子供たちを匿名にして、かつ責めることが無いよう法律で決めておきます。一度やってみたら分かると思います。結局、現実でもゲームであっても争うという事がばかばかしいという事を。そうやって奪い合う前に与え合い譲り合うことが大事だという世界のほうが遥かに暮らしやすいのです。

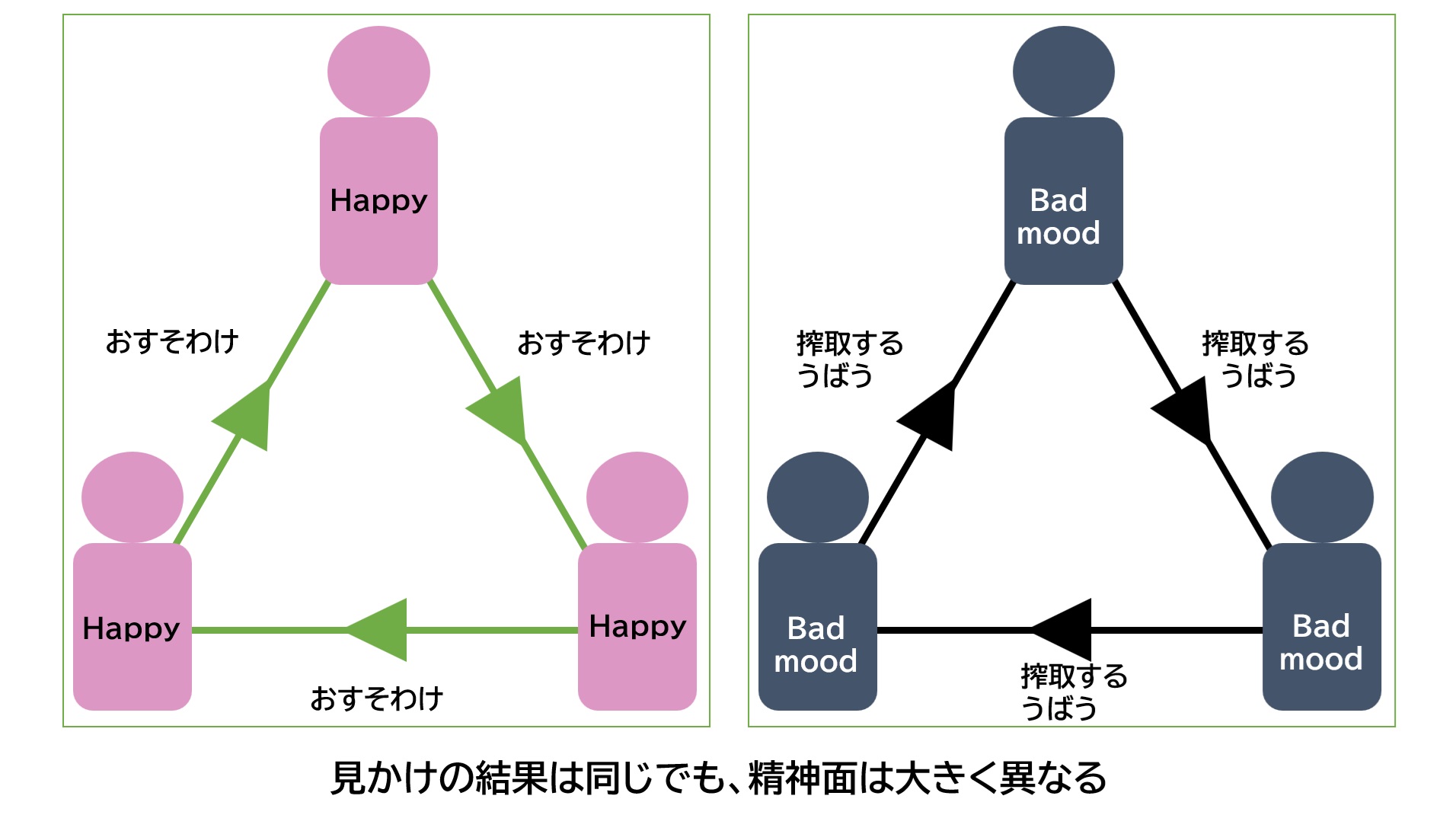

「奪う」ことと、「与える」ことは、誰かから誰かに物やお金が移ることで「結果」としては全く同じです。違うのは、その過程や感情です。みんなは「奪う」と気持ち良いのでしょうか?はたまた「奪われて」も意に介さないのでしょうか?奪い合えば世の中に負の感情が増え、与え合えば正の感情が増えるはずです。

これに加えて、余分にあるところや要らないものを奪われても、そこまで怒りは起こりませんが、自分が本当に必要な物を奪われれば怒りは収まらないでしょう。また、満たされているときに何かを与えられてもそこまで嬉しくはありませんが、本当に不足しているときに与えられるととても嬉しいことでしょう。このように、正の感情を世の中に増やしていくには、「不足」しているところに、「要求に応じて必要なだけ」与えることが重要と考えます。これを一旦私は【不足要応】と名付けます。本当に必要なところに必要なだけ食料をはじめ、物やお金が回る。必要以上に欲しない。これが出来れば争いは大きく減り、世の中に正の感情が増える事でしょう。

歴史をたどれば、永らく狩猟・採取を行っていた人類は、今から6000年ほど前には農耕や牧畜を行い始め、土地に定着するようになりました。農耕や牧畜が基盤になると、人々が集団生活を行うようになり、村が生まれ、村同士が近くに多く生まれ始めると、やがて都市となります。都市化すると各自が分業するようになりますが、人口が多いため天候不順などが起こると、すぐに食料不足となり、隣国との争いが起きたり、難民が出るようになります。

エジプト文明やシュメール文明が世界に先駆けて発展した理由は、土地が肥沃で人口が多くなったことが要因と考えられますが、地球の歳差運動により、1500~2000年間かけてナイル川、チグリス川、ユーフラテス川から離れた場所から徐々に砂漠化をしていきました。自分たちが住んでいた場所が砂漠化してしまった以上、他の土地に移らなければいけません。そのような背景の中、ユダヤ民族の祖先はエジプトに移住し、移民となります。移民は衣食住を元から住んでいる民族に頼らなければならないため、服従したり奴隷となります。このように服従をしたり奴隷として生活する中で、元の民族と同じ文化や生活習慣を取り込んだ場合は、その民族と同化していきます。しかしながら、ユダヤ民族は既に宗教が確立していたのか詳細は分かりませんが、エジプト人と同化をせず、ユダヤ民族として子孫が増え人口が増えて行きました。そのため、エジプト人は国を取られてしまうという恐れや疑心暗鬼から、ユダヤ人を迫害し始め、これが出エジプトにつながり、3000年に渡るユダヤの流浪の民の歴史が始まります。現在の世界の歴史は、彼らが主人公と言っても過言ではありません。

流浪の民は土地が無いことから農耕や牧畜、漁や伐採など、現在で言う第一次産業を営むことが出来ないため、商人にならざるを得ませんでした。商人は、土地が無いことから来る将来の不安や、また生産者や職人に比べて投資するものが無いことから、財産を溜め込むことが多くなります。そのため商人に渡ったお金や食料などの財産は回らなくなることが多いです。そのような理由が原因でユダヤ民族は様々な場所で迫害を受けてきました。それでも生きながら得たのは「聖書」の力が大きかったと思います。2000年以上前から現在においても世界の大半の人々はユダヤ教から派生したキリスト教やイスラム教を信仰し、それが世界の主な歴史を作ってきました。聖書には信じることで自分に福が訪れるということがよく書かれていますが、人を殺すことに関しての否定は無く、また人間以外の生物や自然を大事にするなどということは微塵も見当たりません。

第二次世界大戦後、長年流浪の民であったユダヤ民族に自国が出来ること自体は、まさに不足要応として喜ばしいことでしたが、反対が多数の中、買収や工作によって生まれた感もあり、そのことが直後の中東戦争にもつながりました。ユダヤ民族に土地を与えるなら、この地域のそれ以外の民族にも希望を聞き必要なら土地を与えるべきでした。「宗教」を根源とした文化、習慣の違いが共存を難しくさせ、お互いに「こうでなければならない」という主張が異なることで、話が噛み合いません。この地域の人々が信仰している宗教は「一神教」で、共通して言えるのは「法の支配」を重視しているということです。

これに反してアジアの地域では、仏教や儒教を中心とした思想がありながらも、各国ごとに異なる価値観や倫理観の元に社会を形成してきました。最近では、法の力が増し、ことあるごとに法律が付け足され徐々に厳罰化しています。

実を言うと、人は大自然に一人で生きているならば儒教も法も要りません。他人に迷惑をかけないからです。儒教や法と言ったものは集団生活があるから必要とされます。昔から儒教は性善説、法は性悪説と言い換えられることがあり、どちらが重要かと議論に挙がることもあります。

しかしながら、これは「どちらか」ではなく、「どちらも」必要です。

- 無意識による迷惑 を減らすのが儒教

- 故意による迷惑 を減らすのが法

- 失敗による迷惑 を減らすのはどちらも必要

これらは一つにつながっていて儒教は入り口、法は出口のようなものです。

例えば、日本で早朝混雑しない時間に電車に乗ったときに、日本人はどんなに空いていようとも既定の一人分の席に座ることが多いです。これは、そこにいない後から乗ってくる第三者に気遣いをしてのことです。儒教の「無意識による迷惑」を教わって来なかった人たちは、あまり気にせず二人分の席に渡って座ります。このような、どこにも書いていない、何となくのルールのようなものはあちこちにあり、曖昧としていて、複雑です。なので、子供の頃からなじんでいないと理解出来ません。敢えて一言で言えば「優しさ」とか「気配り」とでも言いますか、「他人に迷惑をかけない」ということなのですが、この明確に出来ないというところが儒教の限界でもあります。

これに比べて法は、あいまいな物を言語化し明確にします。言語化しているためルールを共有化しやすいです。交通ルールは最たるものです。しかしながら、逃げ道は無数にあること、またあくどい人ほど、違法に該当するかどうかのグレーゾーンで活動します。特に、故意の嫌がらせなどはその方法が無限にあるため制御できません。例えば、学校でA君がB君に対してずっと嫌な事を言い続けたとします。4月から3月まで1年間言われ続けたB君は我慢できず、最後に手をあげて叩いたとします。現在ではこのような場合、ほぼB君だけが罰せられます。

このような事案が起きて、B君だけが罰せられるのはおかしい、ということになり、つぎには嫌がらせを行うという行為が法律違反になるという形で、次から次へと法律が増えて、かつ厳罰化していきます。

最近、世界中の先進国で非常に話題が多くなっている移民の問題は、これが本質的な部分となります。海外から移民が入ると、習慣の違いから、無意識の迷惑が増加します。無意識の迷惑が増加してくると、それにやり返す形で故意の迷惑も増加します。故意による迷惑を厳罰化するだけでなく、無意識による迷惑や、失敗による迷惑(過失と言います)も厳罰化してくることで、非常に生きづらくなってきます。欧米などの先進国はこのような状態に陥っていますが、それにも増して儒教の教えが廃れ、法が厳しくなっている代表的な国は大国である中国です。