10月1日より本社を新川崎事業所へ移転いたします。

本社住所:〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎7-7

引き続きご愛顧のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

27日~28日 足利(りな)

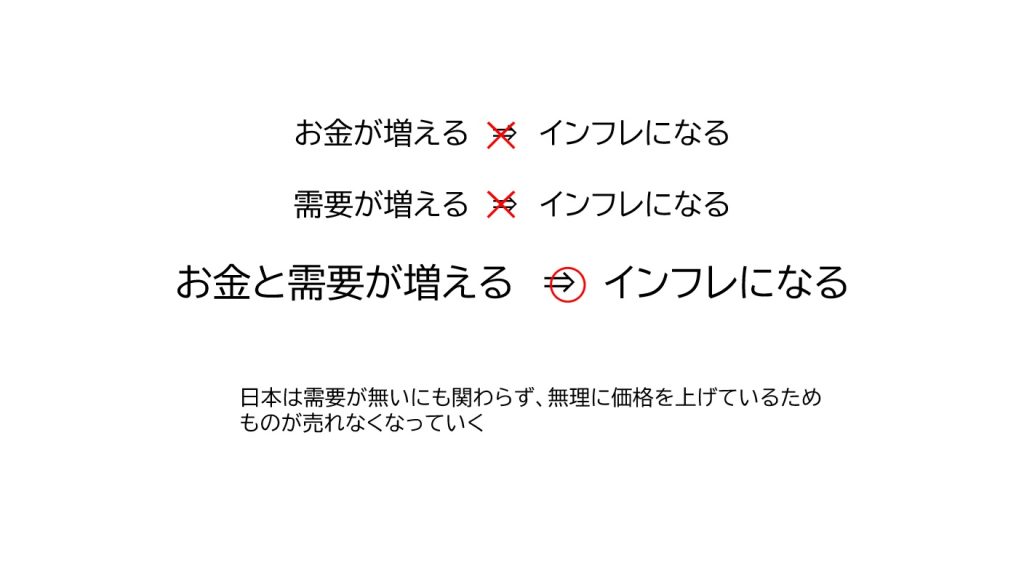

米国の金利がマネー(ドルを中心とするお金)の価値を制御していましたが、制御不能に陥りはじめ、株価や債券、原油価格など投資対象となるものは安定することは無く、大きな乱降下が起き始めます。みんなでシー ソーの上を同じ方向に移動し、場所取りをすれば限られた人しかそこを得られないにも関わらず、そのような奪い合いに気が付かずに更に皆が乗ろうとします。参加者が多ければ多いほどこの振れ幅は大きくなり、混乱が加速を生み出します。

高齢者の多くは、特にインターネット上での迅速対応は苦手です。

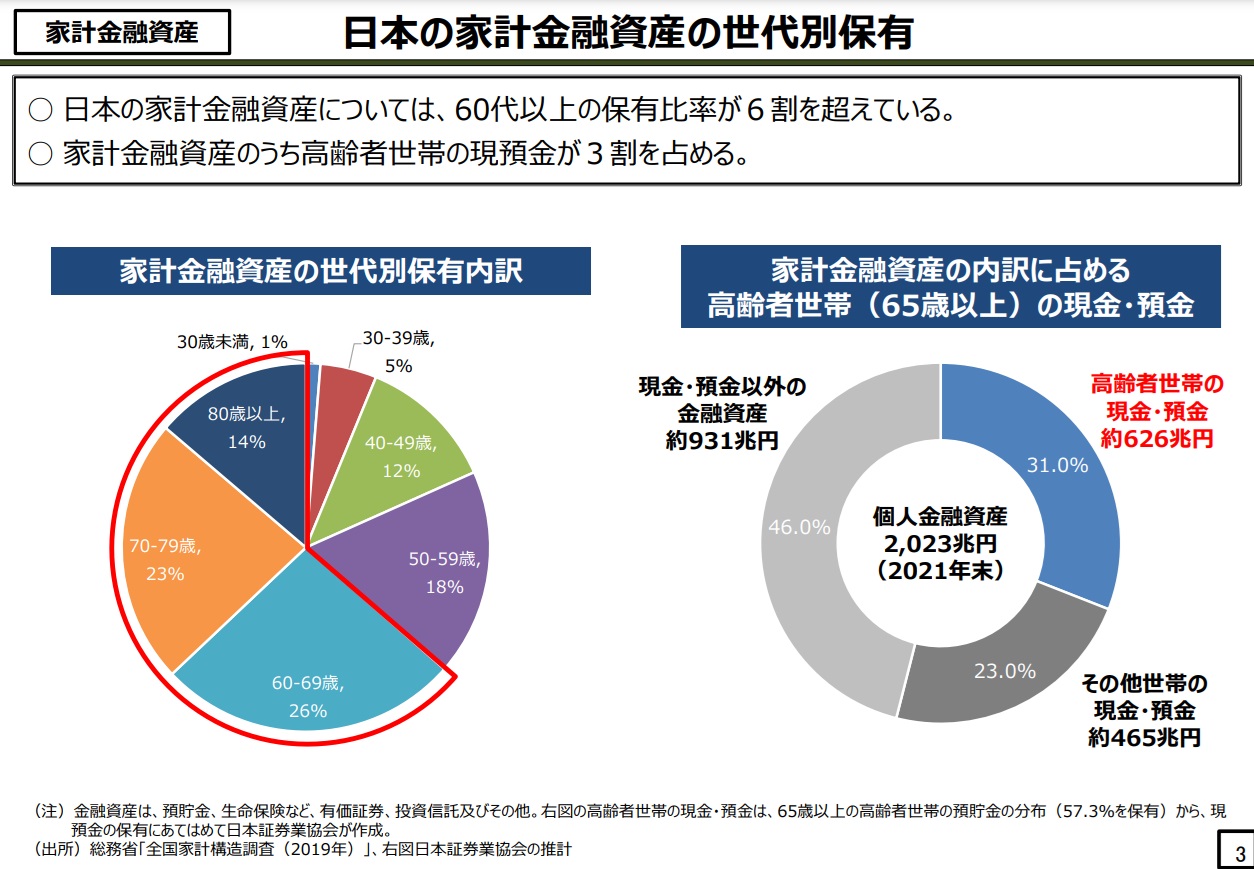

家計金融資産は40歳以上で94%を占め、60歳以上で63%を占めます。

一番お金が必要な子育て世代(50歳未満)に全体の1/5しかお金が回っていない実情があります。

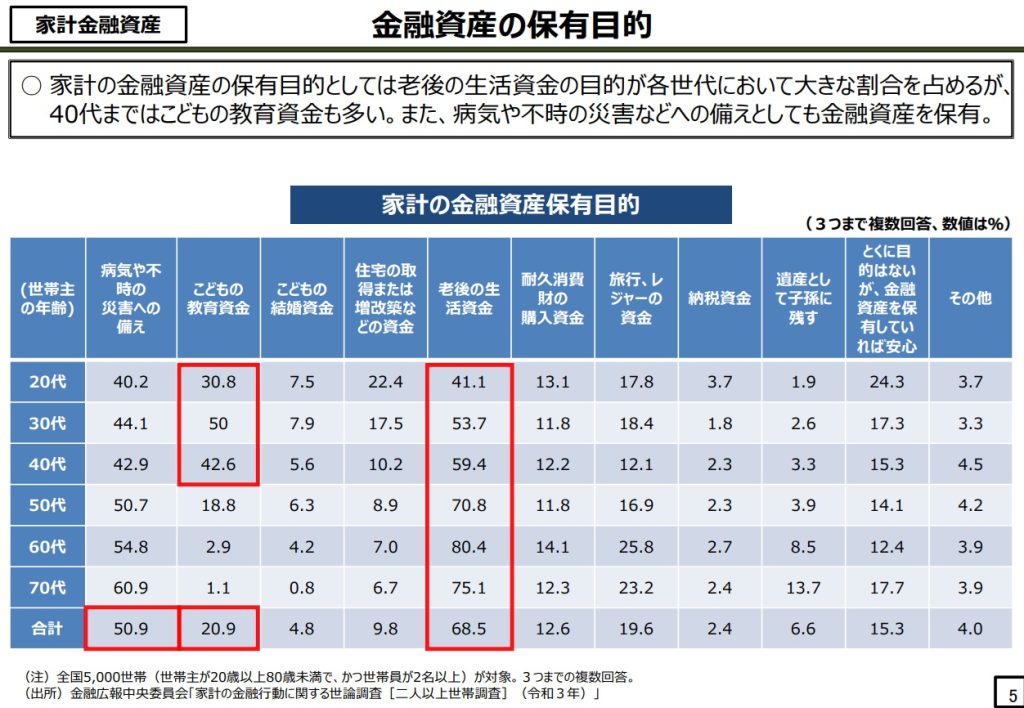

70代の75%が「老後の生活資金」が保有目的と言っています。その次に「病気や災害への備え」があります。

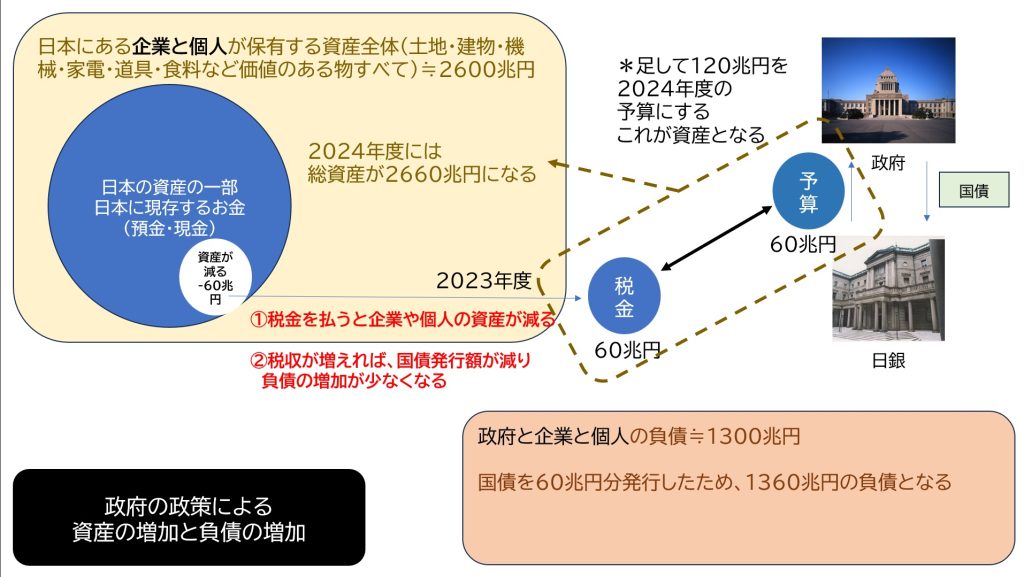

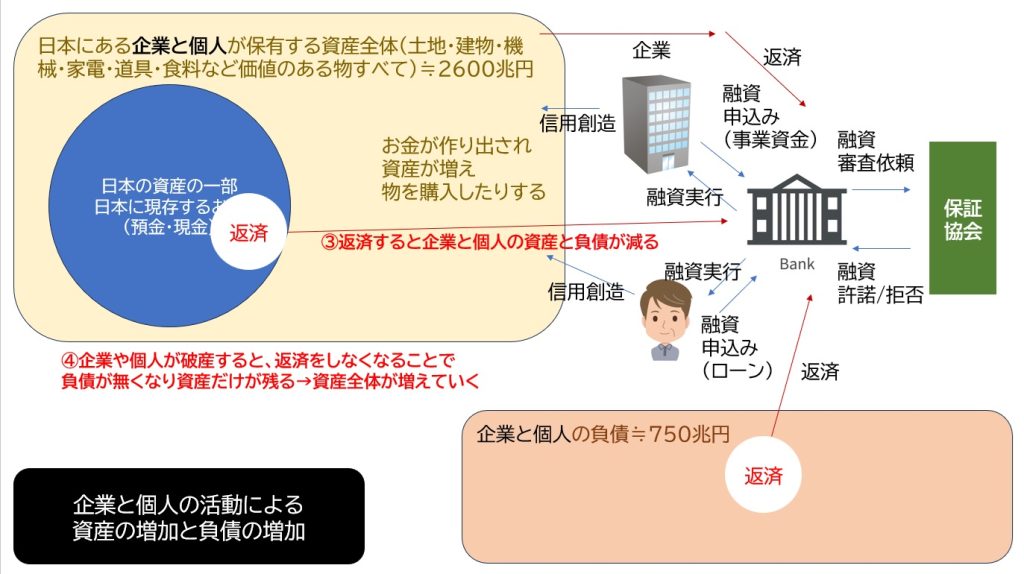

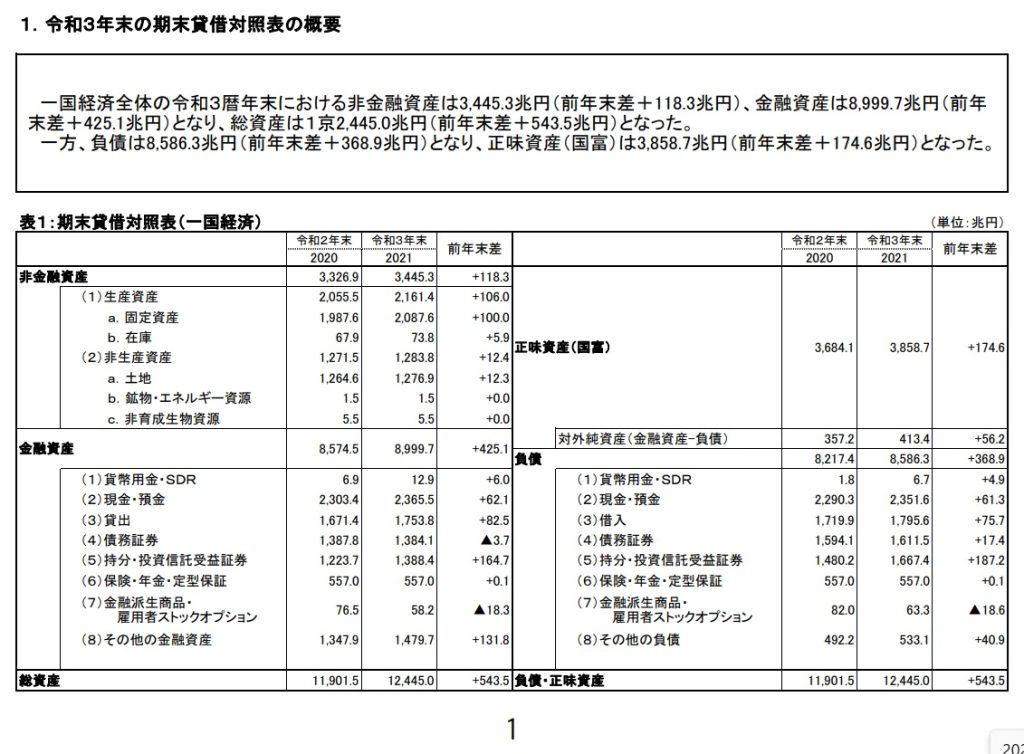

企業や個人破産の際に重要なのは、未払いをしないことです。仕入先や給与はすべて支払いを済ませれば、残りの負債が信用創造で造られたものであるならば、それらは「国富」となります。

*中国の恒大集団も同じ。もし破産せず50兆円を返済しようとするなら市場から50兆円を集めて、それを国に戻しお金を無くすことになるため、経済としてはそのほうが悪化します。

国富が大きく減る要因は震災です。現在のような国債発行分を借金と言ってしまうようでは、実際に震災が起きたときに、大きなマネーの創造が必要であるにも関わらず、躊躇してしまう恐れがあります。今回の能登半島の震災でも、必要なところにはすぐに支出すべきです。逆に今必要でないもの、今後必要でないものが何かを見極めることが重要です。

信用創造を増やすためには、世の中に必要な新しい物を作らなければならないのですが、今の日本ではどれだけ良い船に乗っかるかという発想ばかりで、小さくてもどれだけ良い船を作れるかという発想はしぼんでいくばかりです。信用創造を増やさない方向で行くのであればそれはそれでやりようがあり、現在のマネー量を上限として、その中で回せば良いのですが、かなり多くの人が他人に与えることには消極的で、とにかく他者から奪っていることも気が付かずにマネーを集めるだけ集めて、回さずに満足している人々が増加している社会となっています。これは長期的に成り立つわけがありません。ですので、いつかはこの集めた物は没収されるか、無にされるのが歴史的に見ても常識です。

無にされるだけならまだましと考えたほうが良いです。フランス革命では特権を用いて私腹を肥やし、ひもじい思いをしている庶民に目を向けなかった旧支配勢力は王でさえ処刑されました。

元々、GDPの増加を目指してアベノミクスなど金融緩和を行いましたが、創造したお金は貯蓄に回ってしまったため、政府や財務省はこれを回収し、総資産と総負債を減らしたい(使われていない貯蓄を減らしたい)と考えています。新NISAで市場に出たお金は、GPIFが保有する株式売却により国庫に回収されます。

きちんと実情を説明して、資産と負債を減らす政策を行うべきですが、反対意見も多く出るのは目に見えており、政治家や役人としての立場が危うくなるため、大衆を欺いて回収するようになります。

徳川幕府 米本位制 お金の寿命

お金を貯えすぎることは、お米を買い占めてしまう事と同じようなもの。

他の人が必要としているのに、必要でもない人が余計な心配をして過剰に集めてしまう。

お米は寿命があるが、お金は寿命がほぼ無いため更に集まることに利用される。

実際には、大きな資産があるところから徴収することは、大多数の国民にメリットがあるためそのような政策は賛同される可能性が高いです。

日本も含めて先進国は、フランス革命前と同じ

(財政赤字、格差拡大、大企業優遇、権力行使=法の乱発)

日本 法を犯すと罪 ぎりぎりは罪にならない。

このぎりぎりを道徳や礼を用いて治めていましたが、少しずつ崩れていっています。

そうなると、法を更に厳しくすることにつながり、善良で正直な行いの人達は

手間が増えることにつながり、悪事を働く人たちは更に法から逃れるぎりぎりを

極めていくことになります。

法でいう犯罪となる「してはいけないこと=禁止事項」について、イスラム教では「禁止」

も明示されていますが、「忌避=しないほうが良いこと」も明示されています。これは道徳や礼に近い物ですが、多くの人の中で共通のことにすることで基準ができます。日本ではこのような基準はなく個々の判断に任せているという実情があります。

現在のハラール(豚肉やアルコールを全く摂取しない)は元々は「禁止」ではなく「忌避」であったと思います。食糧が豊富ではない砂漠の民に

【宗教と法と、またそれに代わるものと】2023年4月16日~

宗教は、生き物の中で人間だけが持つと思われる、「観念と思想(イデオロギー)」というものを、まず自分自身が信じ、それを他者に教えていくもの(布教)と言えますが、現在はキリスト教(カトリック、プロテスタント、正教)、イスラム教(シーア、スンニ)、ヒンドゥー教、仏教の4大宗教の信者が、世界の半数以上を占めます。これらは共通して信仰の場(教会、モスク、寺院など)が存在し、教えを伝える人(神父や僧、ウラマーなど)がいるのが特徴です。このような信仰の場があることは集団を作りやすく、また教えを伝える人がリーダーとなり一つの社会形成が行われます。このように社会形成が行われると信仰や教えというものから少し自由度が無くなり、規則(ルール)が作られるようになります。世の中にある各国の憲法は、このような宗教から派生する信仰や教え、また信仰の場で形成された規則を元にして創造される場合が多いように見受けられます。

【宗教の起こり】

今から約3000年より前の時代、世界各地の人々は狩猟(動物:哺乳類、鳥類、魚類、爬虫類、両生類、甲殻類、貝類、昆虫など)や採集(果実、種子、貝類など)を主に行い食糧を得ていました。この時に使われていた道具は石器や木製の槍(やり)、弓矢など、身近な自然に存在するものを材料にして、工夫を凝らし作ったものでした。この時代の社会集団はそこまで大きくなかったと考えられます。

その後、銅から冶金技術が始まり、金属を加工することが出来るようになりました。この銅を薪や炭の熱で溶かしたところへ、錫(すず)を混合させることで銅に比べて強固で、かつ、きらびやかな「青銅器」が誕生することにつながりました。この青銅器は農機具として発展もしましたが、最も応用されたのが「武器」としての利用でした。集団で武器を持つことで、経緯や理由は様々あるとは思いますが、他集団を力で吸収し大集団となり、その後「国家」を形成することにつながりました。

国家が出来上がり、人口が増えて過密化すると統治が必要となります。小さな集団では問題にならなかった様々な決め事に関して、反対する意見が出てきたり、決め事を破る人たちが発生するのは常です。ここで「民主主義」のことに触れますが、民主主義の本質は「多数決で決める」ことと、「その決定過程が面倒である」ことです。大集団になるとそれまでの民主主義的な決定方法ではうまく回らなくなるため、それ以外の方法が必要とされるようになります。

特にこの時代のアフリカ北部は地球の歳差運動により、それまでの湿潤な気候から徐々に乾燥する気候に変化していき、食糧の確保も困難になっていたことが分かっています。日本の陸地面積の25倍以上となる広大なサハラ砂漠も以前は緑の大地でした、現在のアフリカ北部など食糧や水が不足する環境では個人の自由を制限しないと不平等につながり、争いが絶えなくなるため厳しいルールが必要となります。また、自分たちの食糧や水を安定的に確保するためには他の土地に移動し、場合によっては他者に受け入れてもらわなければなりません。このような環境下で人々はお互いに助け合いが必要であることを感じ、自ら規律を守り、また人助けを推奨する宗教が生まれたのだと推察されます。

しかしながら、ステップ気候などの乾燥気候から更に乾燥し、土地が砂漠化していくと他者を助けることもままならなくなり、自分たちや自分たちの子の命を守らなければならない状況に変化します。そうすると集団化して他者の土地を奪わないと生きていけない事態になります。その場合、他者の土地を奪うための正当化とその責任を他責化する必要が出てきたため、人々の生き方を定める理想として生まれた宗教が、その時々の為政者に悪用され始めます。それは現代でもよく見受けられ、自分たちが行った暴力を、「神からの天罰」と言い換えたりします。前述したように、この時代は青銅器や鉄器などの冶金技術が発展し始めたこと、また武器を改良する需要が高まったことと重なり、人々は戦争の時代に入っていきます。

宗教の関わりの強弱に関わらず、建国から最初のうちは統治が上手く回る場合が多いのですが、大きな格差が生じた場合や天変地異、天候不順による食糧不足などで飢饉が起こると民衆から批判が生まれ始めます。その批判をかわし、もしくは批判ができなくなるように、王を神格化します。

ローマ帝国はその顕著な例でした。ローマ国の初期は名目的にも実質的にも共和政の国として成り立っていましたが、国家元首の権威が落ちていく中で、その権威の復帰のために帝政に代わり、更にその権威を上げるためにキリスト教を取り入れ、皇帝を神の代弁者としました。このような場合、常に自国民たちはあたかも自分たちを「神の使い」として認識し、他者に対して上位に振舞い、自分たちの言動や行動を正当化し、他者に対して押し付けがちになります。これは明治時代(1868年~)から太平洋戦争(~1945年)に至るまでの日本も同様で、天皇を神格化し東太平洋の広域を日本の統治下とした歴史があります。このような選民的な思想と自由な活動は日本の開国から近代化への発展に多大な影響を与えることにもつながりました。また、キリスト教におけるルネッサンスやイスラム教を中心とするアッバース朝での数学や化学の発展も、この「思想」と「自由」が結びつくことで生まれたものです。ここで言う思想とは心の支えとなる神が近くにいること、自分たちが選ばれていると特別に考えること、また「神に代わって自分が」という強い意志のことを指し、このことがある限られた期間に集中的に従来ある学問(科学:Science)を発展させるきっかけになっています。

東(東南)アジア地域では仏教の信仰が多く受け入れられてきました。東アジアの高温多湿の環境は生物多様性が高く、また稲の生育も良いため、ユーラシア大陸のうちでも西側に比べて食糧不足に陥る頻度は少なかったと考えられます。そのため国家間の大きな争いは少なく、国内での勢力争い程度で済みました。この生物多様性が高いことと、争いが起こりにくいことは、仏教を取り入れやすい環境につながりました。しかしながら、このような多様性の複雑な環境下(chaos:混沌)では、一貫性のある答えを見出せず、新たな学問を生み出しづらい環境であったように思えます。それ故に、仏教の元では木を用いた仏像や寺などの木造建築という加工方法や道具(技術:Technology)が発展しました。また、木の種類が豊富であることで高温焼成が可能となり、これが冶金を行う際の長所にもなりました。

このように中東や西洋で学問が発展したのは一神教の影響が多分にあると考えられ、これが答えに一貫性のある数学や物理の学問を発展させてきました。加えて、資本競争=商売という概念も発展の後押しをすることになります。

近年になり、医学的、生物学的、環境的、宇宙的、材料的なものなど、従来の学問では説明が付かない、理解できない複雑事象が増えており、これを解決するには新たな思想が必要となりますが、現在はまだ従来の学問にとらわれています。これらは、極みまでいったと考えている現在の技術においても、計測不能なものである場合が多く、科学的証明(エビデンス)を取れるものではありません。ですので、それらにとらわれず、経験的な発想を重視したり、恣意的ではない統計データに基づく発想を重視する必要があります。このような複雑で混沌としたものを理解するうえで重要なことは、ある分野への特化ではなく、多分野の横断です。最近では大学でも 「人間環境学」という学部ができており、

4月19日

4月19日